অবিভাজ্য বাঙালি ঋত্বিক ঘটক

প্রকাশ : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১৩:২৬

১.

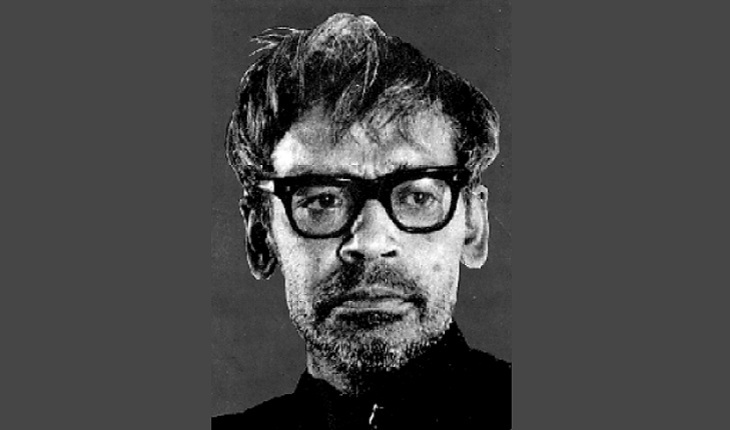

ঋত্বিক ঘটক, প্রখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, মানবতার পক্ষের মহান শিল্পী। তাঁর পুরো নাম ছিলো ঋত্বিক কুমার ঘটক। এই কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকারের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর। ঋত্বিক কুমার ঘটকের স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটকই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন দেশভাগ দ্বারা। তার চলচ্চিত্রে দেশভাগ এবং এ বিভাজন থেকে উদ্ভূত বেদনা আর উদ্বাস্তু হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনী যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দুই বাংলায় আর কোনো পরিচালকের কাজেই তার প্রতিফলন ততটা নেই। দেশ ভাগের যন্ত্রণা উদ্বাস্তু জীবন ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রেই সবচেয়ে জোরালোভাবে হাজির হয়েছে। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যে বরাবর আস্থা রেখে গেছেন ঋত্বিক। দেশভাগ কখনই তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলে এ বিষয়ে তিনি প্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন সারা জীবন। ২৫ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে, ১৯৭৬ সালে ৫০ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ঋত্বিক মোট চলচ্চিত্র রেখে গেছেন আটটি, বাকি ১০টি প্রামাণ্য ছবি আর গোটাকয় অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্যই। তবে আজকের চিরস্মরণীয় কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া ঋত্বিকের স্বীকৃতি মিলেছিল কিন্তু অনেক পরে; সূচনায়, তার জীবদ্দশায় বাঙালি চলচ্চিত্র দর্শক, বোদ্ধা তাকে শুধু উপেক্ষাই করে গেছেন। ঋত্বিকের মতো একজন সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই ছিল দুর্ভাগ্যজনক; ঋত্বিক তার চলচ্চিত্রে যেভাবে নতুন ঘরানা, বাস্তবতা, পুরান আর নাটকীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা গোটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। ঋত্বিকের স্মরণ সভায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন: ‘আমাদের সকলের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো একজন।’

২.

অসম্ভব সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে ঐতিহ্যময় ঘটক বংশে। যদিও তাঁদের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভারেঙ্গা'য়, এক সময়ের উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত নগরবাড়ী ঘাটের অদূরে। ওই একই এলাকায় জন্মসূত্রে আমি তাঁরই ভাষায়, তাঁর হয়ে বলতে পারি, ‘আমি তোমাদেরই লোক’। বলে নেয়া ভালো, আমার এ লেখা ঋত্বিককুমার ঘটককে নিয়ে কোনও নতুন লেখা নয়, ঋত্বিকের ছবি দেখার স্মৃতিটাকেই, জানার চেষ্টাটাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া মাত্র। ঋত্বিক ঘটক অনেকটা যেমন বলতেন, ‘রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারি না। আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি আমার সমস্ত অনুভূতি জড়ো করে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে বুঝেছিলেন এবং সেসব লিখেও ফেলেছিলেন। আমি যখন তাঁর লেখা পড়ি তখন আমার মনে হয় যে সবকিছুই বলা হয়ে গেছে এবং নতুন করে আমার আর কিছুই বলার নেই’। ঋত্বিক ঘটক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন একজন সাংস্কৃতিক কর্মীর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে, চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্চকে ছেড়ে এলেও তিনি প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। চলচ্চিত্র তার কাছে ছিল এক ধরনের সংগ্রামের হাতিয়ার। তার সময়ের অন্য যেকোনো শিল্পীর চেয়ে তার মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষের সমসাময়িক যেকোনো বিষয়কে তুলে ধরার জন্য তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমকে সবচেয়ে সফলভাবে ব্যবহার করেছেন- দেশ ভাগ ও এর পরিণাম। একবার তিনি বলেছিলেন: ‘সিনেমা, আমার কাছে, আমার মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর বেদনার বিরুদ্ধে রাগ প্রকাশের হাতিয়ার। পূর্ব বাংলা থেকে আসা একজন বাঙালি হওয়ায় স্বাধীনতার নামে আমার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট আমি দেখেছি- ওই স্বাধীনতা প্রবঞ্চনা, ভাঁওতা। আমি চরমভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছি— এবং আমার চলচ্চিত্রে একে আমি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ঋত্বিক ঘটকের নিজের জীবন নিয়ে। আত্মজীবনীমূলক চলচ্চিত্রটিতে তাঁকে পাওয়া যায় অনেকটাই।

৩.

তাঁর পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। তাঁর বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক এবং মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। তিনি বাবা-মায়ের ১১তম এবং কনিষ্ঠতম সন্তান ছিলেন। আদি পুরুষ পণ্ডিত কবি ভট্টনারায়ণ। তারই বারেন্দ্রশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রের জমিদার বংশের নীলরক্ত ধারণ করেই জন্মেছিলেন ঋত্বিক। তাঁর বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটক ছিলেন ওই সময়ের খ্যাতিমান এবং ব্যতিক্রমী লেখক। একই সাথে তিনি ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী। উল্লেখ্য, আইপিটিএ থিয়েটার মুভমেন্ট এবং তেভাগা আন্দোলনে মনীশ ঘটক জড়িত ছিলেন। মনীশ ঘটকের মেয়ে বিখ্যাত লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সর্বোপরি ১৯৪৭ এর ভারত ভাগের ফলে ঘটক পরিবার কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হয়। নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে শরণার্থী হবার মর্মবেদনা ঋত্বিক কোনদিন ভুলতে পারেননি এবং তাঁর জীবন-দর্শন নির্মাণে এই ঘটনা ছিল সবচেয়ে বড় প্রভাবক যা পরবর্তীকালে তার সৃষ্টির মধ্যে বারংবার ফুটে ওঠে।

৪.

‘- বাড়ি কোন জিলায় ?

- ঢাকায়।

- তাহলে এহানে কিছু হবে টবে না।এখানে সব পাবনার লোক।জিলায় জিলায় বিভেদ- একেও যদি আমরা টিকিয়ে না রাখতে পারি, তাহলে আমাদের রইলটা কী?’

এই না হলে পাবনার পোলা ঋত্বিক ঘটক! সুবর্ণরেখায় এভাবেই আত্মউন্মোচন করেন, নস্টালজিক হন ঋত্বিক। বাংলা চলচ্চিত্র আকাশের এক উজ্জল নক্ষত্রের নাম ঋত্বিক কুমার ঘটক। মাত্র ৫১ বছরের জীবদ্দশায় ঋত্বিক কুমার ঘটক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পেরেছিলেন ৮টি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন সব মিলিয়ে ১০টি। আরও অনেকগুলো কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্রের কাজে হাত দিয়েও শেষ করতে পারেননি। পঞ্চাশের দশকে শিল্প সাহিত্য ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিপ্লবের ছোয়া আনতে যে কয়টি নাম উচ্চারিত হয় তার মধ্যে ঋত্বিক ঘটক অন্যতম। সিনামা জগতে রীতিমত ‘ভাংচুর’ করে স্থানটা গড়ে নিয়েছেন তিনি। সেলুলয়েডের এই যোদ্ধার অনবদ্য সব সৃস্টিগুলো শুধু সিনেমা দর্শন নয় জীবন পাঠও হয়ে উঠেছে। পরিচালনা, অভিনয়, নাটক, চিত্রনাট্যসহ বিভিন্ন অঙ্গনে ছিলো তার অবাধ বিচরণ। আর তাই মনে প্রশ্ন জাগে, দেশভাগের বেদনার ভাষা কি আজও তৈরি হয়েছে? তবে ঋত্বিকের ছবি নিঃসন্দেহে বিষাদের সেই অতলান্ত গভীরতাকে ছুঁতে পেরেছে অনেক বারই। নিজে যন্ত্রণায় আকীর্ণ নীলকণ্ঠ এক একক শিল্পী হয়েও সমষ্টির প্রতিবাদী চেতনার প্রতি আস্থাটা ঋত্বিক অবিচল রেখেছিলেন আজীবন। ‘সুবর্ণরেখা’-তে জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে গড়ে তোলা হয়েছিল ‘নবজীবন কলোনী’। সে যৌথতার আদর্শ থেকে নিজের একক সুখের অন্বেষায় চলে যাওয়া ঈশ্বর চরিত্রটার করুণ পরিণতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তার নতুন বাড়ির সন্ধান, মানব জীবনের গোটা চক্রটাকেই যেন ধারণ করলেন ঋত্বিক। পালানোর পথ নেই। লড়াই করেই বাঁচতে হবে। অভিজ্ঞতার উপলব্ধি অপাপবিদ্ধ মননের কাছে কখনওই ধরা দেয় না। দেশভাগের আদিপাপের উপলব্ধি যখন সকল বাঙালির চেতনাকে স্পর্শ করবে, ঋত্বিক ঘটক নামের এই অসামান্য সিনেমা-শিল্পীর আজন্ম এষণা সেদিন সার্থক হবে।

৫.

হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্র দিয়েই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি।স্বদেশ পালের মতোই বিশ্ব চলচ্চিত্রের বোদ্ধারা ঋত্বিককে এই সম্মানের জায়গাটুকু বরাবরই দিয়ে এসেছেন। ব্যক্তি ঋত্বিক ঘটককে কখনোই কেবল চলচ্চিত্রকার পরিচয়ে আটকে রাখা যায় না। এই উপমহাদেশের শিল্পাঙ্গনে ঋত্বিক ঘটকের নামটি এমন এক শিল্পীর যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’ (Art for arts sake) - এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার করেছেন মানবতার স্বার্থে কাজে লাগানোর এক মাধ্যম হিসেবে। একজন ঋত্বিক ঘটককে আমরা তাই বারবার দেখতে পাই গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকারসহ দৃশ্য শিল্পের প্রায় সব রূপেই। গণমানুষের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে তার সৃজনশীলতার পক্ষে সম্ভব এমন সবগুলো মাধ্যমেই কাজ করে গেছেন তিনি। শিল্পের এই বিদ্রোহী শিশু জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও খুঁজে গেছেন শিল্পের নবতম মাধ্যমকে যা দিয়ে মানুষের আরও কাছে পৌঁছানো যায়। ঋত্বিকের সিনেমা দেখলে মনে হয় তিনি কখনো তার বিশ্বাস ও নীতির সাথে আপোস করেন নি। তিনি হাজার বছরের ভারতীয় দর্শন আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় মাটি বহু মত, ধর্ম, সংস্কৃতি গ্রহণ করতে সক্ষম। এই বোধ ঋত্বিকের মাঝে যে ছিল, তা ঋত্বিকের কাজ দেখলেই বোঝা যায়। ঋত্বিক প্রথম জীবনে নাটক লিখতেন। বের্টল্ড ব্রেশট ও নিকোলাই গোগোলের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি নাটক লেখা, পরিচালনা এবং একই সাথে অভিনয় করতেন। তারপর তিনি সিনেমায় চলে আসেন। ঋত্বিক মানুষের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিশাবে সিনেমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

৬.

ঋত্বিক চিরকালের দুরন্ত। অস্থির দুর্বার খামখেয়ালি এবং পরিপাট্যহীন ঠোঁটকাটা; ঋত্বিক তার মনের কথাকে কখনোই তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ আঁটা বুলির মতো করে বলতে পারেননি। যা বলতে চেয়েছেন কোনো রকম ভীতি কিংবা ভদ্রতার তোয়াক্কা না করেই বলেছেন সরাসরি। ‘ছবি লোকে দেখে। ছবি দেখানোর সুযোগ যতোদিন খোলা থাকবে, ততোদিন মানুষকে দেখাতে আর নিজের পেটের ভাতের জন্য ছবি করে যাবো। কালকে বা দশ বছর পরে যদি সিনেমার চেয়ে ভালো কোনো মিডিয়াম বেরোয় আর দশবছর পর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি সেখানে চলে যাবো। সিনেমার প্রেমে নেশায় আমি পড়িনি। আই ডু নট লাভ ফিল্ম’, এরকম চাঁছাছোলা ভণিতাবিহীন সত্যিকথা সম্ভবত ঋত্বিক ঘটকের পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব। সিনেমার প্রেমে নেশায় পড়েননি, তাহলে কিসের নেশায় বেঁচে ছিলেন তিনি? নিন্দুকেরা হয়তো বলবেন, বাংলা মদ আর বিড়ির ধোঁয়ার নেশায়। কিন্তু তার ভীষণ উদ্দাম জীবনের আগোছালো ইতিহাস ঘাঁটলেই বেরিয়ে আসবে সত্যটা। তিনি আসলে প্রেমে পড়েছিলেন মানবের, ক্রুর পৃথিবীর তপ্ত পথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলা মানবকেই ভালোবেসেছিলেন তিনি। শত বাধা, শত অন্যায়কে পার করে জীবনের জয়গানের স্বপ্নই তাকে বিভোর করে রেখেছে আজীবন। আর এই জয়গানের বার্তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পৌঁছে দিয়ে গেছেন আপোষহীনভাবে।

৭.

তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে চলে যান। সেখানে বাড়িও করেন। সেই সুবাদে ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে।তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন।পরে তিনি বহরমপুরে বড় ভাই মনিশ ঘটকের কাছে চলে যান। সেখানে কৃষ্ণ নারায়ণ কলেজে পড়াশুনা করেন।শিশু-কিশোর-তরুণ ঋত্বিকের বিকাশটা এখানেই ঘটে। তিনি রাজশাহী কলেজে পড়া অবস্থায় নাটক শুরু করেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। ১৯৪৭ দেশ ভাগের সময় ঋত্বিক ঘটক ও তার পরিবার কলকাতায় পাড়ি জমান। এরপর আর ফিরে আসা হয়নি দেশে। তবে তার অস্থি মজ্জায় যে এ দেশের মাটি জড়িয়ে ছিলো তা তার সৃষ্টিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-এ ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে এই কলেজ থেকেই বি.এ পাশ করেন। এই বৎসরে তাঁর প্রথম নাটক কালো সায়র লেখেন এবং নবান্ন নামক পুণর্জাগরণমূলক নাটকে অংশগ্রহণ করেন।

৮.

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এসময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন ও অভিনয় করেন এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্ট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। এই বৎসরে তিনি নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর নিজের পরিচালিত 'নাগরিক' মুক্তি পায়। তবে আর্থিক কারণে ছবিটি সে সময়ে মুক্তি পায়নি। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় তাঁর 'অযান্ত্রিক' ছবি। এই ছবিটির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রকার-রূপে হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এরপর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায় 'বাড়ি থেকে পলিয়ে' ছবিটি। ১৯৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দের ভিতরে তাঁর পরিচালিত তিনটি ছবি মুক্তি পায়। এই ছবিগুলো হলো- মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬১), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং সুবর্ণরেখা (১৯৬২)। এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রুঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৯.

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এসময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। এফটিআইআই-এ অবস্থানকালে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্মিত দুটি চলচ্চিত্রের (Fear and Rendezvous) সাথে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘ বিরতীর পর তিনি ১৯৭৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করেন। এরপর খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। ঋত্বিক ঘটক ‘উদ্বাস্তু সমস্যা’ কখনই মানতে চাননি। তিনি তার এক সাক্ষাত্কারে একবার বলেন: ‘আমি উদ্বাস্তু সমস্যাকে মোকাবেলা করেছি, তোমরা যাকে রিফিউজি বলো, আমার কাছে তা একটা সাংস্কৃতিক বিভাজন, আমি তীব্রভাবে আঘাত পেয়েছি এতে।’ এই আঘাত থেকেই জন্ম নিয়েছে তার দেশভাগের ত্রয়ী উপাখ্যান: মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১), সুবর্ণরেখা (১৯৬২)। বাংলাদেশের ভিটেমাটিহারা শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের উত্কণ্ঠা, নিরাপত্তাহীনতা ঘটকের এ ত্রয়ীর মূল বিষয়, ঋত্বিক দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে দেশভাগ বাঙালির সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাত হেনেছে; যার উপজাত হিসেবে তার ছবির চরিত্ররা আক্রান্ত সীমাহীন বিষাদ আর স্মৃতিবিধুরতায়। পেছনে ফেলে আসা জন্মভূমিকে তারা কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ একই সঙ্গে ছিল সম্পর্ক ছাড়ান-কাটন হয়ে যাওয়ার ইতিহাসও: স্বাধীনতার কারণে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গেল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে, কিন্তু এ বিভাজন ভারতবর্ষের অন্য অংশে যেভাবে অনুভূত হয়েছে পাঞ্জাব আর বাংলার জন্য তা কখনই একই রকম ছিল না। এই দুই প্রদেশ ভারতের উত্তর আর পশ্চিম সীমান্তে বিভক্তির কবলে পড়ে। এই দুই অংশের সাধারণ মানুষ ভারত ভাগকে কখনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, ভারত ভাগের কারণে এ দুই অংশের অগুনতি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। ভিটেমাটি ছেড়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। তবে ভারত ভাগের এ মর্মন্তুদ প্রভাব তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান হয়নি, দেশ ভাগ নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে- নারায়ণ স্যান্নালের বকুলতলা পি.এল, ক্যাম্প। তবে বাংলা চলচ্চিত্র সাড়া দেয় আরেকটু আগে, ১৯৫০ সালে, নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল ছবি দিয়ে। চলচ্চিত্রের বাস্তবমুখী বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত এ চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে উত্খাত হওয়া একদল কৃষক উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। নিমাই ঘোষ তার ছবিতে মঞ্চের ঝানু কিছু অভিনেতাদের পাশাপাশি সত্যিকারের উদ্বাস্তুদেরকেও ছবির শরণার্থী হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ছবির অতিরিক্তদেরকেও নেয়া হয়েছিল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকেই। আর মঞ্চাভিজ্ঞতা থাকলেও উদ্বাস্তু অভিনেতাদের একজন ছিলেন ঋত্বিক ঘটক, পরে যিনি দ্রুতই পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দেশভাগের বিষয়টিকে তার চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য করে নেন।

১০.

সিনেমার মত শিল্পচর্চার মাধ্যমে অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানোর তাগিদের উদ্দেশ্যটা বিষয়ে ঋত্বিকের মতামত ছিলো, ‘প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না তারা অন্যায় করছে। শিল্প একটা দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস। এই দাসত্ব স্বীকার করে তবে সে ছবি করবে’। তাই ঋত্বিকের দৃষ্টিতে সিনেমা কেবল বিনোদনের মাধ্যম হয়ে থাকে না, সেটা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের হাতিয়ার। আইজেনস্টাইনের ব্যাটলশিপ পতেমকিন, পুদোভকিনের মাদার এবং বুন্যুয়েলের নাজারিন এর মত সিনেমা দেখে যার দীক্ষাগ্রহন, তিনি তাঁর শিল্পের মাধ্যমে তাঁর দর্শনটা ছড়িয়ে দেবেন এটাই স্বাভাবিক। মানবতার মহান এই শিল্পী ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

১১.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সৃজনশীলতা এবং জীবনযুদ্ধের অনেক কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু’জনই ছিলেন শিল্পসৃষ্টিতে একনিষ্ঠ। দু’জনই জীবনের একটা পর্যায়ে অ্যালকোহালিক হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিস্টিরিয়া ছিলো। ঋত্বিকের সহধর্মিনী শ্রীমতি সুরমা ঘটকের এক লেখায় জানতে পারা যায়, ঋত্বিকের সিজোফ্রোনিয়া ছিলো। এর কারণও সুবোধ্য। ‘সুবর্ণরেখা’ সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন তার হাতে কোনো ছবি ছিলো না। নিজের প্রতি অত্যাচারের জেদ ঐ সময় থেকেই। মদ তখন তার ব্যর্থতা ভোলার অনুষঙ্গ। ঐ সময়ে তিনি একবার মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিলো। এই অত্যাচারের ফলেই ঋত্বিকের দেহে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি। আর তাতেই মাত্র ৫১ বছর বয়সে কলকাতায় চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১২.

জীবদ্দশাতেই চলচ্চিত্রে নিজের অবদানের জন্য ঋত্বিক অর্জন করেছেন বহু সম্মাননা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মশ্রী উপাধি। ঋত্বিক কেবল এই উপমহাদেশের একজন মহান শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ শিল্প শিক্ষকও। ১৯৬৩ সালে ভারতের পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে অধ্যাপক হিসেবে দু’বছর কাজ করেছেন। এরপর একই প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন আরও ৩ মাস। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মণি কাউল, কুমার সাহানি এবং প্রসিদ্ধ আলোকচিত্রী কে কে মহাজন তারই ছাত্র। ঋত্বিক তার এই শিক্ষকতা জীবনকে চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের উপরেই স্থান দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য, ‘আমি মনে করি, আমার জীবনে যে সামান্য কয়েকটি ছবি করেছি সেগুলো যদি পাল্লার একদিকে রাখা হয়, আর মাস্টারি যদি আরেক দিকে রাখা হয় তবে মাস্টারিটাই ওজনে অনেক বেশি হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আজকে ছড়িয়ে গেছে। I have contributed at least alittle in their luck which is much more important than my own film making.’ ঋত্বিক ঘটক শিল্পের যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আন্দোলন আজও চলছে। সেদিন ঋত্বিকের মতো আপোষহীন, নিষ্ঠাবান, আত্মনিবেদিত এবং প্রতিভাবান শিল্পীরা সামনে থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মানবতার পক্ষের সেই একজন শিল্পী ঋত্বিক ঘটকের প্রয়োজন তাই আজও ফুরিয়ে যায়নি, কোনোদিন যাবেও না।

১৩.

ঋত্বিক ঘটকের সামগ্রিক চলচ্চিত্র বিষয়ক কাজগুলো জেনে নেয়া যাক। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র : নাগরিক (১৯৫৩) (মুক্তিঃ ১৯৭৭, ২০শে সেপ্টেম্বর), অযান্ত্রিক (১৯৫৮), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৯), মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬১), কোমল গান্ধার (১৯৬১), সুবর্ণরেখা (১৯৬২), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), তক্কো গপ্পো (১৯৭৪) । তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন: আদিবাসীওন কা জীবন স্রোত (১৯৫৫) (হিন্দি, বিহার সরকারের অনুদানে তৈরী), বিহার কে দর্শনীয়া স্থান (১৯৫৫) (হিন্দি, বিহার সরকারের অনুদানে তৈরী), সায়েন্টিস অফ টুমরো (১৯৬৭), ইয়ে কৌন (১৯৭০) (হিন্দি), আমার লেলিন (১৯৭০), পুরুলিয়ার ছাউ (১০৭০)। ঋত্বিক স্বল্প-দৈর্ঘ্যে ছবি নির্মাণ করেছেন : ফিয়ার (১৯৬৫) (হিন্দি), রেন্ডিজভোয়াস (১৯৬৫) (হিন্দি), সিভিল ডিফেন্স (১৯৬৫), দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১)। তাঁর অসমাপ্ত কাজের মাঝে রয়েছে- ফিচার: অরূপকথা/বেদেনী (১৯৫০-৫৩), কত অজানারে (১৯৫৯), বগলার বাংলাদর্শন (১৯৬৪), রঙের গোলাম (১৯৬৮)। ডকুমেন্টারী : উস্তাদ আলাউদ্দিন খান (১৯৬৩), ইন্দিরা গান্ধী (১৯৭২), রামকিঙ্করঃ এ পারসোনালিটি স্টাডী (১৯৭৫)।

১৪.

ঋত্বিক বলতেন, ‘আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব যে,ইট ইজ নট এন ইমেজিনারি স্টোরি বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে হাতুড়ি মেরে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা,কিন্তু এর মধ্যে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিসটা বুঝুন,সেটা সম্পূর্ণ সত্যি,সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আপনাকে এলিয়েন্ট করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে উঠেন,ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে উঠেন,আমার প্রোটেস্টটাকে যদি আপনার মধ্যে চাপিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা’। এই ক্ষণজন্মা মহান নির্মাতা আজ একবিংশ শতাব্দীতেও হাতুড়ি মেরে বাঙালিকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন, আপনি সচেতন হয়ে উঠেন,ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে উঠেন।

১৫.

অসময়ে মৃত্যু এসে বারবার ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিছু সৃষ্টিশীল বাঙালিকে। সেই তালিকায় যুক্ত এক নাম ঋত্বিক ঘটকও। আর তাকে নিয়ে প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণ করে লিখছেন,‘মৃত্যুর কথা বলতেন না ঋত্বিক ঘটকও। অথচ জীবনকে কী করুণ অবহেলা! দশ-পনেরো বছর ধরে জীবনকে নিয়ে প্রায় ছিনিমিনিই খেলেছেন বলতে গেলে। ওঁর অনুরাগীদের মধ্যে তখন স্বয়ং ইন্দিরা গাঁধী। ভারতের অধিকাংশ প্রতিভাধর নবীন চলচ্চিত্রকারের কাছে তিনি দ্রোণাচার্য। বেহিসেবি জীবন ও চরম মদ্যপানের মধ্যেও অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্ক্রিপ্ট লিখে করে ফেলেছেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ আর ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’। আবার বড় বাসনা থাকা সত্ত্বেও শেষ করতে পারছেন না শিল্পী রামকিঙ্করকে নিয়ে ওঁর তথ্যচিত্র। রোজ সকালে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসেন দুই শিল্পী। কথোপকথন হয়, কিছু ছবিও ওঠে। তার পর যথারীতি কখন যে সব হারিয়ে, গুলিয়ে যায়। কিঙ্করদা একদিন আফশোসের সুরে বললেন, “চেষ্টা তো হচ্ছে, কী হবে বুঝতে পারছি না।” তিপ্পান্ন না চুয়ান্ন বছর বয়সে ঋত্বিক যখন চলে গেলেন তখন মধ্যাহ্নে আঁধার নামার শামিল সিনেমা জগতে। যদিও তিনি যে, যে-কোনও দিনই চলে যাবেন এই আশঙ্কা আমরা সারা ক্ষণই করছিলাম। বন্ধুদের মধ্যে তর্ক বাঁধত তিনি ফুরিয়ে যাচ্ছেন, না নতুন করে ফিরে আসবেন? আমরা আকাঙ্ক্ষা করতাম দ্বিতীয়টা সত্য হোক, একটা অপরূপ পুনরাগমন হোক। কিন্তু ভয়ে থাকতাম প্রথম সম্ভাবনাটার যা বাস্তবে ঘটল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ওঁর কান্নার শুধু দু’ফোঁটাও যদি ওঁর নিজের শরীরটার জন্য ঝরত, ঈশ্বর জানেন বাঙালি কী পেতে পারত। মোটামুটি কুড়ি বছরের সিনেমা জীবনে ঋত্বিক অবশ্য আশ্চর্যজনক ভাবে ওঁর সিনেমার পূর্ণাবয়ব রচনা করতে পেরেছিলেন। ‘অযান্ত্রিক’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ থেকে ‘সুবর্ণরেখা’ হয়ে ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ একটা গোটা ঘরানার গল্প বলে, ঋত্বিক ঘরানা। এর পর ছবি করলে তিনি কী মর্মে কী ছবি করতেন আমরা ভেবে উঠতেও পারি না। আত্মজীবনীমূলক ‘যুক্তি তক্কো’কে আমরা ওঁর শেষ স্বাক্ষর বলে মেনে নিতেও পারি।’

১৬.

বাংলা চলচ্চিত্রের একটি অনবদ্য কবিতার নাম ঋত্বিক কুমার ঘটক। বাংলা চলচ্চিত্রকে যিনি দিয়েছেন এক নিজস্ব ভাষা, শিল্প রূপের অন্যরূপ। সেলুলয়েডের ফিতায় ফ্রেম পর ফ্রেম বন্দি করে দেখিয়েছেন কবিতা কি করে মানুষের দৃশ্যমান ছবি হয়ে ওঠে। গণ মানুষের জীবন কি করে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। যুগ সচেতন চলচ্চিত্রকার এবং এ ছাড়াও গল্পকার, নাট্যকার এবং অভিনেতাসহ দৃশ্যশিল্পের প্রায় সব রূপেই ছিলেন এক মহামানব। বাংলাদেশের মাটিতেই জন্ম নেয়া চলচ্চিত্রের এ প্রবাদ পুরুষ ঋত্বিক ঘটকের জীবন, কর্ম ও দর্শন বুঝতে হলে, খুঁজতে হলে যেতে হবে তাঁর সৃষ্টির জগতের সন্ধানে। সমালোচকদের কেউ তাঁকে বিশ্বমানের বড় শিল্পী বলেছেন, কেউ কেউ আবার বোহেমিয়ান বলে তীব্রভাবে আক্রমণও করেছেন। সব মিলিয়ে ঋত্বিক ঘটকের জীবন যেমন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, ঘটনাবহুল, তেমনি তাঁর সৃষ্টি বা চলচ্চিত্র শিল্পকর্মগুলোতে আপন জীবন দর্শনও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জীবন শিল্প চৈতন্যে মগ্ন এই মহান শিল্প সাধককে তাই শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ না করে থাকা যায় না।

১৭.

বাংলা চলচ্চিত্রের এই কিংবদন্তি বেঁচে থাকতে তাঁর সৃষ্টির মান অনুয়াযী অতোটা সম্মান পাননি যতোটা তার পাওয়ার কথা ছিলো। তবে সত্যিকার স্রষ্টারা তো কালের সীমানা অতিক্রম করেন, যেমনটা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। সেই ঋত্বিক ঘটকের মূল্যায়ণ আলোচনাকালে তাঁর আত্মীয় কবি নবারুণ ভট্টাচার্য বাঙালির চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন, ‘ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে তাঁর সহকারিরা কেবল মদ খাওয়াটাই শিখেছে, কাজের কাজ আসলটা, শিল্পটা কেউ শেখেনি। এ বড় আশ্চর্য!’ … ‘গ্রেট আর্টিস্টরা খুব নিষ্ঠুর হয়। ঋত্বিকও নিষ্ঠুর ছিলো।’…

(তথ্যসূত্র: অনুশীলন, বাংলাপিডিয়া, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ঋত্বিকমঙ্গল: বাংলাদেশে ঋত্বিক চর্চার দলিল (১৯৭২-২০০০), সাজেদুল আউয়াল, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ইন্টারনেট)।